¿Es realmente el placer lo contrario del dolor?

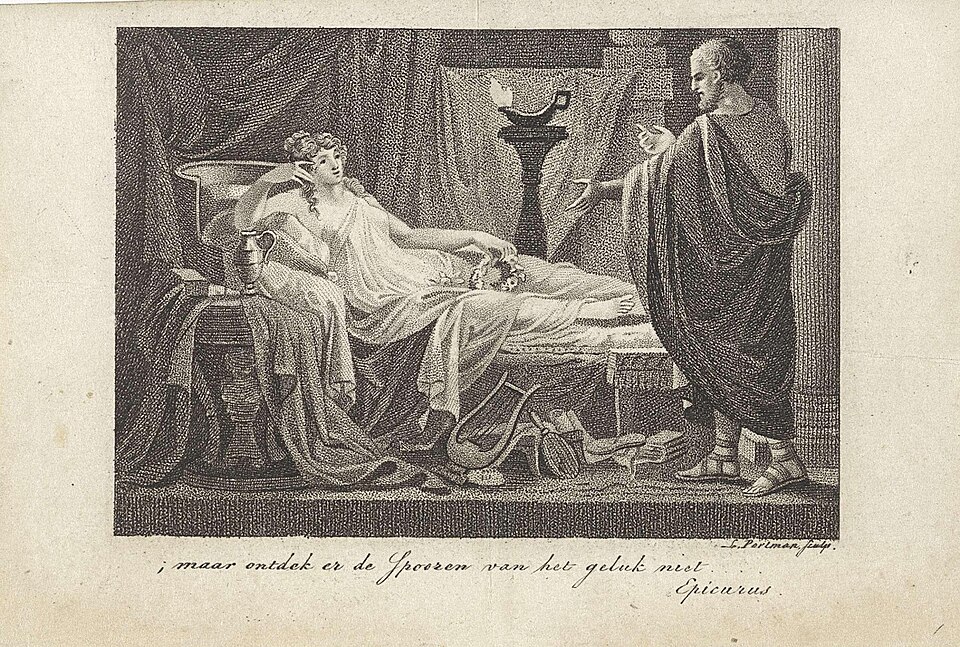

Léontion et Epicure, de Ludwig Gottlieb Portman (1803).

Nuestra sensibilidad no es una categoría estable, sino un movimiento que nos acompaña haciéndonos percibir la realidad de formas diversas. Y muchas veces, por no decir siempre, esta sensibilidad se ve condicionada por nuestros juicios. No solamente por nuestros juicios sobre lo que está bien y lo que está mal, sino por aquellos juicios asentidos sobre lo que son las cosas —sin dejar a las cosas ser lo que son— fruto de anhelos y temores.

300 años antes de Cristo, cuando la filosofía occidental todavía no había dejado de ocuparse del arte de la vida para pasar a convertirse en especulaciones muchas de las veces estériles, Epicuro basó su ética en la búsqueda de una felicidad caracteriza por procurar el placer y evitar el dolor como dos cosas distintas y complementarias. Y es que aunque un razonamiento lógico pueda llevarnos a entender, de forma simplista, que el placer es lo contrario del dolor, la observación nos dice otra cosa: el placer puede, también, ser fuente de sufrimiento.

«(…) a veces omitimos muchos placeres, cuando de estos se desprende para nosotros una molestia mayor; y consideramos muchos dolores preferibles a placeres, cuando se sigue para nosotros un placer mayor después de haber estado sometidos largo tiempo a tales dolores.

Todo placer, pues, por tener una naturaleza apropiada a la nuestra, es un bien; aunque no todo placer ha de ser elegido; así también todo dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser por naturaleza evitado siempre».

Carta a Meneceo, § 129.

Además, Epicuro observó que no solo duele el cuerpo sino también el alma, y de una forma más profunda si cabe aunque muchas veces evitable: principalmente, a causa de temores infundados. Sus conocidos como “cuatro remedios” buscaban, precisamente, liberarnos de estas perturbaciones:

- A los dioses no hay que temerlos porque no se ocupan de asuntos humanos.

- La muerte no nos concierne porque no está presente mientras existimos.

- Las necesidades naturales son fáciles de satisfacer.

- Lo terrible o doloroso es llevadero desde un lugar calmado (y en cualquier caso, el dolor leve se puede soportar y el dolor demasiado fuerte acaba por embotarnos los sentidos).

Y es que buscando evitar un miedo podemos acercarnos de forma compensatoria e impulsiva a placeres breves que, al desaparecer, nos dejan con una sensación de vacío mayor que antes de su disfrute, que era lo que le sucedía a esta consultante. Y de forma similar sucede con el deseo; la psicología apoyada en la neurociencia se ha ocupado profusamente de explicar cómo opera lo que ha denominado el “circuito de recompensa” mesocorticolímbico.

Así, Epicuro distinguió los placeres estables, ligados al alma y basados en la ausencia de perturbación en el alma y de dolor físico, como por ejemplo la amistad, y los placeres eventuales, ligados al cuerpo y basados en momentos puntuales de alegría. Los placeres eventuales, observó dos milenios antes de probarse científicamente, son breves y tienden a esclavizar nuestra conducta, lo que acaba por ser fuente de sufrimiento. Un sufrimiento del todo evitable si su satisfacción es equilibrada: en función de nuestras necesidades naturales. O dicho de otro modo: no deseando más de lo que se necesita, algo en lo que han coincidido todas las tradiciones sapienciales.

Por tanto, no se trata de evitar placeres sino de observar qué nos sucede cuando cada uno de esos placeres está presente y qué nos sucede cuando deja de estarlo. No quedarnos en la inmediatez, sino observar la estela que nos dejan:

¿Nos va a proporcionar o a restar ataraxía, esto es, serenidad?

Y es que para poder disfrutar de la vida es necesario entender cómo disfrutamos primero y ejercer ese autodominio, con moderación y reposo, después. Si la ausencia o presencia de un placer no nos altera, no hay ningún problema, pero si lo hace, podemos comprobarlo en nosotros mismos: viviremos a merced de él. Un placer no es solamente lo que nos proporciona en el momento, sino los posos que nos deja después.

Lo que Epicuro llamó autárkeia, el autodominio o la autosuficiencia que nos permite necesitar la menor cantidad de cosas para poder vivir plenamente —esto es, placenteramente y sin dolor—, no supone ningún esfuerzo cuando uno sabe qué le hace bien. Recuerdo que Gaarder, en El mundo de Sofía, para explicárselo a la joven, lo asemejaba a dejarse la paga en chocolate y comérselo todo de golpe, provocando un fuerte dolor de estómago, o ahorrar, por ejemplo, para una bicicleta. Pero saber lo que nos hace bien, lo que nos deja posos de placer más allá de un momento puntual de disfrute o dolor, no es tan intuitivo como pudiera parecer y requiere de una atenta autoobservación.

La felicidad no se decide desde lo mental o puramente racional, imponiendo a nuestro ser un ideal al que no llegará y ahogándonos en la frustración, ni se asiente desde lo sentido superficialmente. Cada persona es un universo en sí misma, y además un universo cambiante. Ver, observar, atender… Simone Weil definió este otro tipo de atención como un estado que busca, precisamente, evitar que la razón se eche encima del objeto aprisionándolo en sus esquemas en lugar de dejarnos penetrar por él:

«La inteligencia nada tiene que buscar: tiene que limpiar el terreno. Tan sólo es útil para las tareas serviles.»

La gravedad y la gracia.

Y María Zambrano, en su característico estilo poético, nos habló de un primer tipo de conciencia como una suerte de intimidad con lo sagrado en la imagen de la aurora:

«(…) la Aurora, quien ha despertado el germen preexistente, pero casi normalmente adormecido, de lo ilimitado y ardiente, se nos aparece así como un límite, el confín que nos detiene y nos llama inapelablemente».

De la aurora.

Ambas estaban refiriéndose al Amor —pero a un amor así, en mayúsculas: «El amor no es consuelo, es luz», escribió Simone, y ya antes María cantó:

«A veces la aurora de este ser, aquel al que el corazón no renuncia, y ante el cual la razón misma llega a rendir sus armas, aparece por un instante en un apenas charco de agua, en el reflejo de una rama apenas nacida, en el vaivén de un viento que no mueve nada, de un movimiento que es también quietud; de una mirada que puede ser la de una vaca perdida que pide, que llama, a un ser razonable y razonador que, a su vez, la mira. Y así, el amor, “ay amor”, queda impregnándolo todo, envolviéndolo todo, y aun pueda ser un leve e indeleble aroma».

No casualmente, ambas habían leído los Upanishad, escritos aún varios siglos antes del nacimiento de Epicuro y una muestra más de esa tradición sapiencial que nos acompaña alrededor del mundo desde que el ser humano es humano.

Saber escucharnos primero y después respetarnos, así como al mundo que nos rodea, es un ejercicio artesanal que vamos afinando cada día y de forma especial en nuestro compromiso con el arte de la vida, material del arte de la filosofía.

«El que presta atención a la naturaleza y no a las vanas opiniones es autosuficiente en cualquier circunstancia. Pues en relación a lo que por naturaleza es suficiente toda adquisición es riqueza, pero en relación a los deseos ilimitados la mayor riqueza es pobreza.»

Epicuro.